| |

|

| |

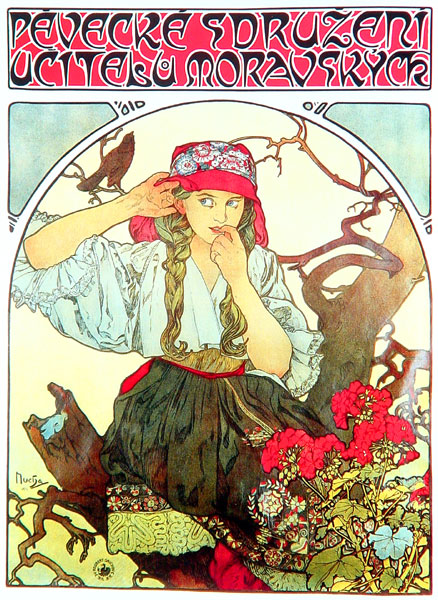

アルフォンス・ミュシャ (1860-1939)

モラヴィア教師合唱団 1911年 ポスター 108.5×79.5cm

アール・ヌーヴォー |

| |

多くの曲線に満ちた画面は、やわらいだ雰囲気である。 アール・ヌーヴォーにおける日本趣味(ジャポニズム)を体現する枝ぶりの木がある。 その上に、女性が腰掛けている。

おや、右手を挙げて耳たぶにあてがって、なにやら嬉しげである。 ああ、そばの枝に止まっている小鳥の歌を、聴いていたのだな。

手前のほうには、ミュシャらしい花束が。 女性が被る帽子に巻かれたネッカチーフのように赤く、目には心地のよいアクセントである。

さて、このポスターであるが、数々あるミュシャ作品の中で、それほど有名なほうではない。 むしろ、「ミュシャ」と聞いてすぐ思い浮かぶ、パリの街を風靡した、あのうっとりとしたような人物たちとは、やや異なる印象を、受けるのではないだろうか?

この作品、ミュシャの出身地モラヴィアを拠点とし、チェコの国内外で演奏活動をしていた「モラヴィア教師合唱団」のために制作されたものであった。

鳥の声を聴くにも快活さをもって 「自らの好むところにより、積極的に行動する様子」で描かれた絵には、19世紀のころとはひと味異なる、新世紀の女性像を見出すことができそうではないか...

芸術作品は、社会と共にある。

社会の関心や意識が、芸術家の感性と反応して、目や耳で感じ取れるもの『作品』となる。 やがて、社会に還元された(発表された)芸術作品は、社会の一員であるわたしたちに、自身のまだ言葉にもならないような予感や、無意識といったものを、思考の領域へと浮上させることがある。 歴史を振り返ってみても、こうした

ものの考えの交流が、自由な意志や、ひとの好みのもとにリンクをはじめ、やがてムーヴメントへと成長していくのを見出すことができる。

わたしたちが生きる現代が、それ抜きではあり得ない「革命」のひとつが、産業革命だ。 その進展は、人類にたいへん有益なものであったが、従来からの手工業が担う領域は、縮小した。 いきおい、ひとびとが使う生活の品々などは、実用色の濃い傾向となっていった。 それへの反動として、装飾性を高めて、物質や生活に、精神的な豊かさを醸成しようという動きが発生した。

芸術運動、アール・ヌーヴォーである。 1880年ころにはじまり、欧州とアメリカで隆盛した。 芸術家ミュシャは、その代表格のひとりであった。

だがその、着々と進行していく時代の工業化は、社会における大きさを広げ、また、世界の各地へともグングンと広がっていくものであった。

経験をしたことのないような、そのエネルギーは、自然の風情の曲線に満ちたムーヴメント、アール・ヌーヴォーを凌駕するかのようにして、直線的な意匠でありながらも、精神性を含蓄しつつ、大量生産に適した、更に「新しい(ヌーヴォーな)」芸術ムーヴメント、「アール・デコ」を生むことになった。

30年にもおよぶところとなったアール・ヌーヴォーの運動から、アール・デコへと、時代が転換したのは、1910年ころであった。

さて、先ほど観たミュシャのポスター作品 『モラヴィア教師合唱団』であるが、1911年に創られたものである。 作家は、その2年後には、絵画、とくに歴史画の制作へと精力を注ぐことになるので、ポスター制作においては、その終盤期にあたる。

芸術家ミュシャは、世界や時代が大きく変わるのを、読み取っていたのだろう。 そして、それを予見するような、この闊達な女性像を、作品に登場させたのではなかったろうか。

(それ以前のデザインの流れが、アール・ヌーヴォー的だったとは思わないが、21世紀初頭に登場した

アップルのiPod(アイポッド) を、コンピューター産業と音楽産業の構図・構造的な背景を考慮はしないで、そのデザインだけを観たならば、その髄には、アール・デコのテイストがある)

を、コンピューター産業と音楽産業の構図・構造的な背景を考慮はしないで、そのデザインだけを観たならば、その髄には、アール・デコのテイストがある)

さて今般の季節、家々の庭木などが、紅葉しているのが散見される。 日本の四季が見せる、嬉しい輝きのひとつである。 近場を散歩していたら、趣のある石塀に沿って、ツタ類が赤くなっているのに出会った... 続き/Page

Up

| |

|

| |

(C)

柳澤 徹 塀を伝う紅葉したツタ植物 2005・11 #1 写真 |

| |

大きい葉っぱ、小さい葉っぱとさまざまが、鮮やかに紅葉していた。 郵便ポストがそうであるように、住宅地では、目線に近い高さの赤いものとは、あんがい気を惹くものである。

家にとって帰し、カメラを持ち出して撮影した。 自然からの、ささやかな贈り物であるわけだが、ジャポニズムが流行していたアール・ヌーヴォーにおける芸術家たちも、このような、日本人が古来より、身近なところなどで発見してきただろう、自然がちょっとだけ見せるような美からも、そのインスピレーションを得ていたはずである。

アール・ヌーヴォー期を、15年以上に渡り彩ったミュシャ芸術と共に、季節が見せるささやかな輝きを、こうして、お目にかけることができるのは、幸いなことだ。